Публикации о советском времени неизменно делят читателей 74.RU на два лагеря. Одни с удовольствием предаются ностальгии и дополняют материал своими историями. Другие с не меньшим азартом пытаются тот период раскритиковать. В поисках истины мы придумали проект «Вещи века», который будем делать совместно с Объединенным государственным архивом Челябинской области. Архиву в этом году исполняется 100 лет, и каждую неделю мы будем рассказывать вам истории вещей 1921–2021 годов. Все они раньше «жили» в домах челябинцев. Тема первого выпуска — детство.

Легким движением руки в СССР не только брюки превращались в шорты, но и коляски — в чемодан. Так, во всяком случае, задумывали создатели «Мотылька».

«Мотылек» был первой в СССР коляской-трансформером. Выпускали такие в 1970-е годы. По одной из легенд, придумали коляску на Новосибирском авиазаводе, специализирующемся на истребителях. Якобы именно этим объяснялось неубиваемое качество. Впрочем, производили коляски в Кирове, а не в Новосибирске. Так что история про истребители, скорее всего, лишь легенда. Стоил «Мотылек» бешеных денег — 40 рублей. Зато, судя по отзывам пользователей, в быту был весьма удобен. В транспорте или в квартире не занимал много места. Правда, весила коляска тоже немало — порядка семи килограммов.

— Тяжелая, — подтверждает главный археограф Объединенного архива Галина Кибиткина. — Покупали их мало. И коляска не получила дальнейшего развития.

— Такие коляски — очень-очень редкие, — рассказывает Галина Кибиткина. — Нам ее передала Елена Сергеевна Страшевская — заведующая лабораторией архива. Они с семьей купили сад на Северо-Западе у очень пожилой женщины. И там обнаружили эту коляску.

За полвека использования коляска покрылась царапинами, пластмасса местами потемнела. А еще в силу возраста трансформер уже перестал складываться, но вот вам фотодоказательство из Сети: в сложенном виде «Мотылек» и правда похож на чемодан.

Истерлись со временем и детские кожаные пинетки 1920-х годов.

Пинетки вместе с распашонкой передала в дар архиву Наталья Рубинская — известный музыкант, поэт, заслуженный деятель культуры. Предметы принадлежали ее маме — Миронии Константиновне Князевой.

— Кожа натуральная, причем шевро — телячья кожа, самая мягкая, — рассказывает Галина Кибиткина. — Это ручная работа. Самому такое не сшить, конечно. Нужны специальные инструменты, нужен мастер-сапожник.

А вот для сравнения пинетки более позднего времени:

— Это вещи середины 1950-х годов — пинеточки, фартук. Принадлежат Егурной Ирине Сергеевне, — поясняет Галина Кибиткина. — Ирина Сергеевна — внучка Егурного Ивана Георгиевича, директора Уфалейского никелевого завода, расстрелянного в 1938 году. Она много лет проработала в Центре историко-культурного наследия города Челябинска краеведом.

Дед Ирины Егурной Иван Георгиевич личностью на Южном Урале был легендарной. Инженер-металлург, он 1 мая 1936 года получил первый советский сульфат никеля, год спустя — первый отечественный кобальт.

— Это очень большая редкость. Такое мог себе позволить только Егурной, — рассказывает главный археограф Галина Кибиткина. — Чаще всего в то время ели ложками в деревнях, даже вилок не было. А Егурной был по тому времени очень состоятельным человеком. Часто бывал за границей, знал языки, окончил и Промакадемию имени И. В. Сталина, и Московский институт цветных металлов. Это высокообразованнейший человек!

У Ивана Егурного и его супруги Раисы Ефимовны было двое детей — Майя и Сергей.

— Детские столовые приборы и платье — вещи периода середины 1920-х годов, когда Егурной работал начальником снабжения управления тяжелой индустрии по Донбассу, — уточняет Галина Кибиткина.

После ареста и расстрела Ивана Егурного большую часть имущества у семьи изъяли, но платье и столовые приборы удалось сохранить.

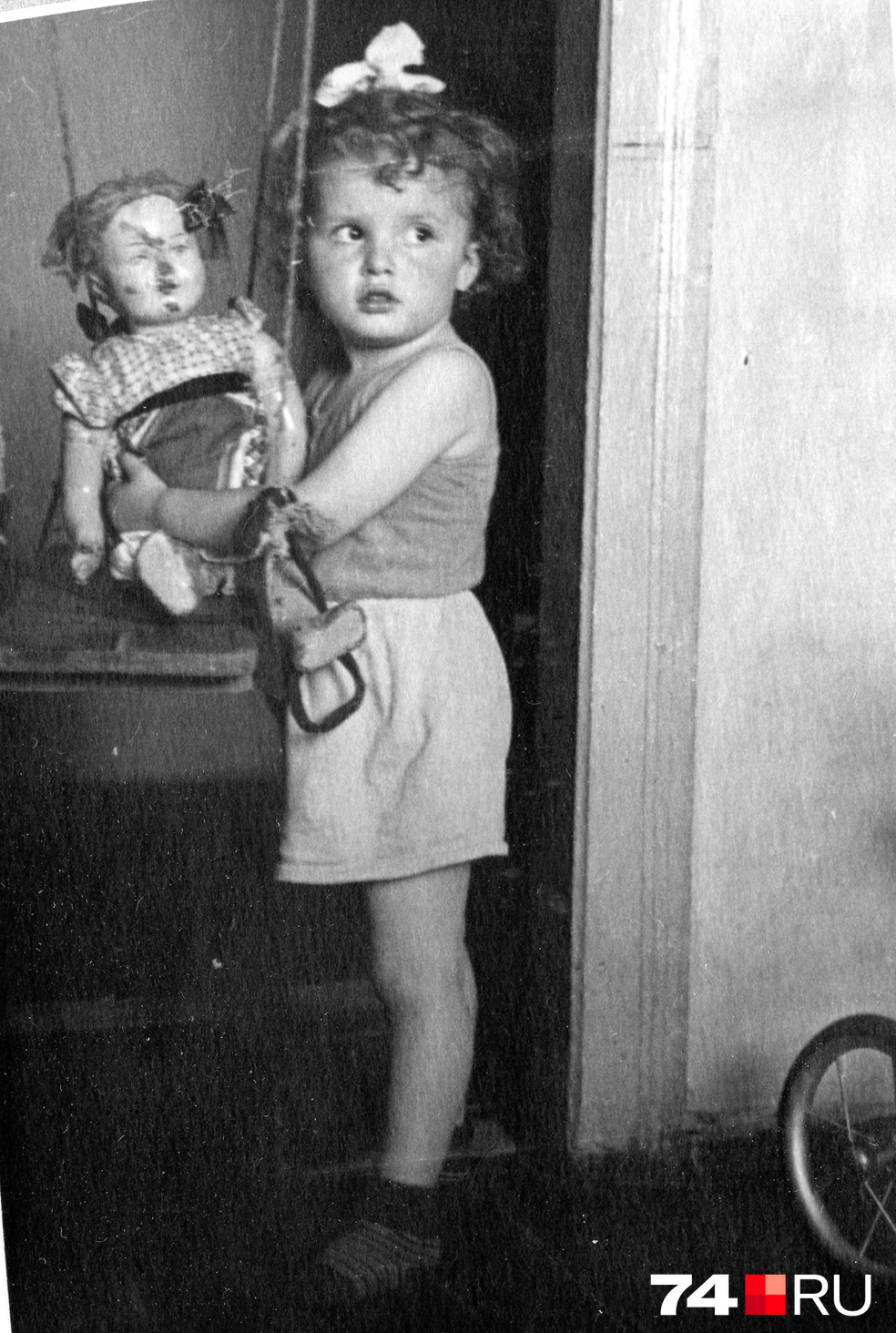

— Игрушки, если мы говорим о 1930, 1940, 1950-х годах, — это приоритет интеллигентных городских или интеллигентских сельских семей, — объясняет Галина Кибиткина. — Остальные дети играли бакулочками, машинки делали из обломков кирпичей, а книжки брали в библиотеке. В таких условиях жило большинство детей.

К слову, о книгах. В предметном фонде архива есть «Гуси-лебеди», изданные примерно в 1930–1940-х годах. Это «коммунальная книга» — ее привезла в Челябинск семья Антощенковых, эвакуированная из Ленинграда.

— Сначала приехал вместе с Кировским заводом глава семьи Семён Фёдорович, через месяц приехала его жена Тамара Александровна с сыном Володей. Они добирались до Челябинска долго, в дороге умерла маленькая дочь, — рассказывает главный археограф Объединенного архива Галина Кибиткина. — Поселили их в коммунальной квартире по адресу: улица Кирова, 163, в квартире № 28.

Дом на Кирова, 163 — это угловое здание на перекрестке с улицей Коммуны. В нем сейчас находится ресторан «Журавлина» и салон «Евросеть», а в годы войны дом принадлежал Кировскому заводу (впоследствии — ЧТЗ).

— В квартире уже жили три семьи: Балуевых, Бураковых, Гуриных. В квартире было четыре комнаты, и в каждой жила семья. Отцы работали на Кировском заводе, — поясняет Галина Кибиткина. — В квартире было шесть детей, после войны у Антощенковых родился Гена. Книгу в коммунальной квартире читали все дети, хотя принадлежала она восьмилетнему Володе Антощенкову.

Собирать по крупицам семейные реликвии челябинцев архив начал сравнительно недавно. Все-таки главная его задача — сохранение документов. В фондах Объединенного государственного архива найти можно и бумажные указы, постановления, описи, издания, начиная с основания Челябинской крепости, и редкие книги, фото-, аудио- и видеоматериалы — почти 2,5 миллиона единиц. Взаимодействуют с документами не только историки, краеведы и профессионалы. Много и часто архив работает и с детьми.

— Сейчас молодежь и школьники совсем не те, что были в советские времена. Им сложно воспринимать документы. Их надо визуально, эмоционально погрузить в то время, чтобы они событие запомнили, — объясняет главный археограф Объединенного архива Галина Кибиткина. — А предметы — это действительно то, что зрелищно. Ни один документ не может быть таким зрелищным для ребенка, как предмет. И это привело нас к пониманию того, что надо собирать предметы, иначе никакую работу не проведешь. Это работа отдельная, очень большая. И теперь дети могут всё взять в руки, всем пользоваться.

В начале 2000-х годов челябинский архив одним из первых в России стал собирать предметы, и теперь здесь есть свой предметный фонд.

— Если позволяла площадь, то ставили большую елку, — рассказывает Галина Кибиткина. — Конечно, старались даже в комнату для семьи в коммуналке елочку живую выбрать. Но не у всех была такая возможность. Тогда, как и сейчас, у кого-то — только искусственная, у кого-то — только живая елка или только ветки. А были любители этой маленькой елки. Просто любили и ставили такую. В комнате небольшой, где семья жила, это удобно — она не занимает много места, она украшает.

— Один набор — 1961 года, производитель — фабрика художественных косторезных изделий. Оттуда все пластмассовые игрушки, — уточняет Галина Кибиткина. — Второй набор называется «Елка-малютка № 4», Завод стеклянных елочных украшений, Москва. Это 1957 год. Цена — 1 рубль 70 копеек по старой цене.

— Елочки искусственные появились в 1960-х годах, — вспоминает главный археограф. — Тогда это раритет был, все так за ними гонялись. Свекровь моя купила в середине 1960-х годов искусственную елку, она так гордилась ею! Это был некий символ богатства по тому времени.

— Дмитрий Фёдорович Фехнер — один из инициаторов создания в Челябинске сатирических «Окон РОСТА». С 1923 по 1926 год сотрудничал с газетой «Советская правда», с 1931 по 1941 год — с «Челябинским рабочим», издательствами газет Свердловска, Нижнего Тагила. В годы войны создавал плакаты, оформлял книги, — перечисляет Галина Кибиткина. — В 1950-х годах сотрудничал с литературно-художественным альманахом «Южный Урал» и журналом «Уральские огоньки». Работал в оригинальной графике и печатной технике цветной линогравюры.

— Георгий был старше. Он сам сделал кораблик. Умер от туберкулеза в 1943 году. Аля окончила Челябинский педагогический институт, много лет проработала в Челябинском институте повышения квалификации учителей, — рассказывает Галина Кибиткина. — Их вещи передала Елена Борисовна Рохацевич — журналист, краевед, работник архива.

Еще одной известной семье — Князевым-Рубинским — удалось сохранить коллекцию детских настольных игр.

— Семья Князевых-Рубинских была творческой. Мирония Константиновна Князева была создателем первой в Челябинской области службы технической информации. По профессии инженер-конструктор, в то же время она была «тайным гуманитарием»: хорошо знала литературу и музыку, сочиняла музыкальные произведения, — рассказывает Галина Кибиткина. — Ее внук Константин Сергеевич Рубинский — российский поэт, драматург, либреттист, литературный, театральный, музыкальный критик, педагог. Член Союза писателей России.

— Они сложены в коробочку, но она более поздняя, — обращает внимание Галина Кибиткина. — На ней надпись: «Товарищ, не сердись, если тебе сразу не удастся разместить косточки (очевидно, здесь косточки были) в нужные ряды. Если у тебя нет терпения, то посредством этой игры учись приобрести его. Игра состоит в том, чтобы в коробочке в неправильных рядах составленные косточки надо передвигать в разные стороны так, чтобы в конце концов получились правильные ряды». Куда делись косточки, наш даритель Наталья Рубинская не знает.

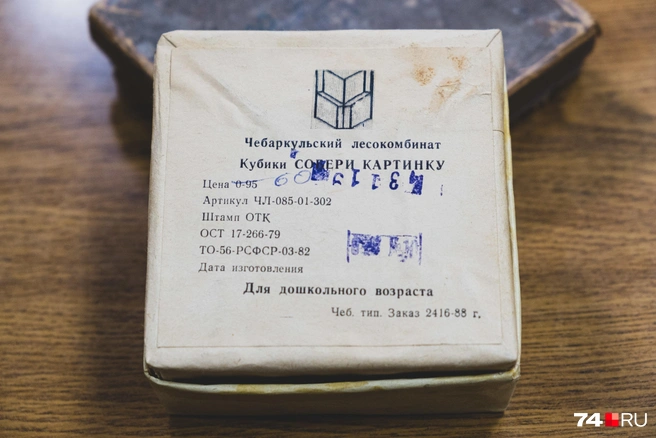

Поначалу делали игрушки и игры только из натуральных материалов, затем появились пластмасса и искусственный мех. И со временем они становились всё популярнее.

— В 1970-е годы вполне можно было купить игрушки. Потому что у СССР были нефтедоллары, мы торговали со многими странами, — вспоминает Галина Кибиткина. — В 1970-е годы можно было купить в магазине немецкую куклу красивую.

Куклы из ГДР и правда были хороши.

А вот в 1980-х красивые игрушки стали дефицитом, вспоминает Галина Кибиткина.

— Конечно, можно было мячик, пластиковую игрушку купить, но что-то интересное — сложнее. Мои дети росли в 1980-е годы, и мы покупали многое в Академгородке. Там моя сестра живет, и у них там снабжение было московское. Мы там железную дорогу немецкую покупали, луноход, — перечисляет главный археограф. — Либо когда я ездила в Москву на учебу, то отстаивала очереди в «Детском мире». А в 1990-е годы тоже был дефицит, еще и денег не было.

Погрузились в ностальгическое настроение? Тогда обязательно посмотрите фотоархив 1960–1980-х годов, который оцифровал челябинец Игорь Попов. Там и очередь на Юрия Никулина, и ретрогородки на площади Революции, и строительство сквера у ЮУрГУ.