На копейских шахтах работал мой прадед. В Копейске родилась бабушка. В детстве я бывал в Копейске, но не проникся: он казался мне обесцвеченным городом прошлого, где нет красок — одни оттенки. Но вдруг мне захотелось увидеть его снова, тем более Копейск — это территория чуть ли не с половину Челябинска, похожая на зону вулканической активности. Сегодня, в День шахтёра, мы побываем в Копейске и спросим у тех, кто работал на шахтах, — стало ли хуже с их закрытием?

Нет, говорят, не хуже. Копейск — редкий пример уральского города, который, лишившись градообразующего промысла, не захирел, а как будто воспрянул.

Мой экскурсовод, журналист и бывший шахтёр Виктор Чигинцев, стоя недалеко от шахты, где когда-то работали его родители, невесело говорит:

— Ты записываешь? Так вот: «бренд» каждого шахтёрского города — это братские могилы. Хоронили по 12–15 человек сразу: выкапывали яму и клали несколько гробов туда.

— А теперь шахт нет. Это проблема для города?

— Ты знаешь, как-то спокойнее стало: шахтёры теперь если и умирают, то уже просто от старости и болезней. Профессиональных заболеваний, конечно, много: силикоз, антракоз, бурситы... Но хоть не гибнут.

Добыча угля, достигнув расцвета в XX веке, ближе к его окончанию стала мероприятием убыточным: мир стремительно переходил на жидкое топливо и природный газ, а конкуренция на угольном рынке была серьёзной — тут и Кузбасс, и Донбасс, и Казахстан. За каждую тонну добытого угля государство доплачивало, чтобы жизнь в шахтёрских городах не угасала. В Копейске, например, к концу 60-х жило порядка 160 тысяч человек — от такого количества шахтёров и их семей отмахиваться рискованно.

В 2009 году закрылась последняя шахта: Виктор Чигинцев говорит, что «агонию» продлили лет на десять. Но с тех пор Копейск как будто расцвёл, хотя и выглядит эклектично: старые бараки здесь трутся боками с айсбергами новых монолитов. Однако чего в Копейске нет — это духа безысходности. После закрытия шахт население города начало резко расти за счёт челябинцев, а когда вечером я возвращался домой, навстречу стояла река автомобилей длиной километра три — Копейское шоссе явно не переваривает массы людей, живущих на два города. Как удалось не загнуться?

— Вовремя ушли от концепции моногорода, — считает Виктор Чигинцев.

— Ты знаешь, уже много лет, как у нас появились стрижи: летают, ищут мошек, — говорит Виктор Чигинцев. — А раньше, когда терриконы дымили, их не было.

Терриконы — это отвалы пустой породы, которые выгружали из шахт и сваливали неподалёку. Сначала им придавали симпатичную форму, напоминающую пирамиды или хребты, потом стали делать более плоскими.

Но красота терриконов обманчива. Они тлеют, и температура внутри может достигать сотен градусов (и даже тысячи). Несмотря на схожесть с холмами, ходить по ним рискованно: есть вероятность провалиться в выгоревшую пустоту (они называются фумаролы) или съехать вместе с оползнем.

А ещё эта земля непрерывно «дышит». Пока мы ездим от одной бывшей шахты к другой, Виктор Чигинцев говорит:

— Ландшафт Копейска меняется очень быстро... Кстати, ты знал, что Копейск — это самый озёрный город Урала? Водоёмов тут не счесть. Больше, чем в Миассе.

Серьёзно? Мне-то он представлялся местом с сухим характером. Оказалось, с водой у Копейска идёт давний торг. Например, шахта «Подозёрная» появилась на месте осушенного озера, но куда больше обратных примеров, когда вода возвращалась, и не только в исторические контуры, но и куда попало. Водоёмы возникают и исчезают вокруг Копейска, точно кляксы, и основная причина — это провалы почвы и поступление подземных вод. В период работы шахт воду откачивали, сейчас же она заполняет подземные лабиринты и выходит на поверхность там, где тонко.

С Виктором Чигинцевым мы едем к шахте «Центральной», где он работал в первой половине 70-х, но находим лишь руины.

— Вот здесь, на месте бывшего ствола, был бассейн, — вспоминает он, стоя на куче кирпича. — Не знаю, насколько это было безопасно, но хороший был.

— Я работал за 120 рублей, а друзья-шахтёры мне говорили: пойдём к нам, у нас 600 будешь получать, — вспоминает он.

Затем мы едем в сторону «Капитальной», где на месте шахтенных построек работает база по разбору металлоизделий: от рекламных щитов до двигателей.

Какие-то постройки сохранились около шахты «Комсомольской», рядом с которой находилась горно-обогатительная фабрика. Но и здесь работают экскаваторы, разбирая последние «артефакты».

Где-то по ходу разговора Виктор Чигинцев упоминает посёлок 205-й шахты, где прошла юность, а потом долго жили его родители. Я предлагаю поехать, но он отмахивается, мол, там уже ничего нет.

— Ну и что, — говорю я. — Посмотрим на ничего.

Мы выдвигаемся. По пути собеседник рассказывает мне о социальной мозаике Копейска, такой же текучей, как местные болотца. Посёлки возникали вокруг десятков шахт, которые постепенно вырабатывались, образуя всё больше пустот в земле. Земля уходила из под ног, возникали водоёмы, люди перетекали на новые места. Шахта «Комсомольская» и многие другие работали более полувека, другие выработки заканчивались быстрее, иногда шахты сращивали друг с другом тоннелями... Всё это больше напоминало рост и обрыв паутины, чем формирование классических поселений.

Об экологии и будущем этих земель тогда не думали. Вскоре после открытия промышленной угледобычи началась Первая мировая война, потом — гражданская, потом 20 лет индустриального рывка, потом — Великая Отечественная война. Поэтому после окончания разработок здесь остались целые горы проблем, как очевидные, вроде дымящих терриконов, так и скрытые от глаза, из-за которых иные посёлки просто тонут в земле.

— Были случаи: спускались люди в подвал своего дома и там же умирали. Причина — метан, который полностью вытеснял воздух, — рассказывает Виктор Чигинцев.

Потревоженная природа не то чтобы мстит: она пытается прийти к новой точке равновесия.

— Европейские инженеры советовали размещать рабочих в районе Еткуля, а сюда провести железную дорогу, — говорит Виктор Чигинцев. — Но в реальности транспорта не было, нужно было селиться вблизи шахт.

Спуск на глубину этак 500–600 метров занимал время, но ещё больше требовалось, чтобы добраться до нужного места по самим шахтам: порой на это уходило ещё 30–40 минут. Подземные городища здесь в разы превосходили надземные сложностью и протяжённостью «улиц».

Посёлок 205-й шахты (Северная) сохранился, хотя разбитая и очень тернистая дорога создаёт впечатление, будто мы едем в абсолютную глушь. Но нет, здесь стоят дома очень характерной формы.

Виктор Михайлович просит остановиться у кустов паразитного клёна, которые кажутся непроницаемыми. Продравшись через них, мы попадаем на место, где когда-то стоял родительский дом его семьи и огород. Остались только стена и яблоня с вполне съедобными яблоками.

Разговор незаметно фокусируется на одном особенном дне, 7 октября 1993 года, когда началась самая большая авария на южноуральских шахтах. Началась — странное слово, но последствия этого инцидента разгребали потом больше года. Сначала произошло возгорание, чуть позже — взрыв, из-за которого погибли сразу 22 горноспасателя, вызванные для ликвидации первого инцидента. Оказалось, это только начало годичной эпопеи по разбору завалов и поиску тел погибших. Особенно тяжёлыми были первые месяцы.

— Шахтёров гнали туда, а они знали, что будет ещё взрыв, — вспоминает Виктор Чигинцев. — А им говорили: «Там под завалами ваши товарищи погибли, а вы не проявляете сознательность». Но они понимали, чем всё закончится. Это действительно была предельная самоотверженность.

— Маркшейдеры не ошибаются, — мрачно говорит Виктор Чигинцев.

Маркшейдеры — это шахтенные землемеры, которые обеспечивают ориентирование и расчёт направлений. Они определили точное место аварии

В шахтах взрывается метан — вечный враг шахтёров. Он находится в пустотах угольных месторождений и просачивается в шахты постоянно. Измерение концентрации метана и проветривание шахт — проза жизни шахтёров.

Тогда, в 1993 году, из-за пожаров в шахте и одновременно накопления метана многие чувствовали, что новый взрыв — вопрос времени.

Новая вспышка действительно случилась 19 ноября 1993 года: двенадцать человек, разбирающих завалы первого инцидента, получили ожоги, двое из них затем скончались. Виктор Чигинцев хорошо помнит те дни:

— Вызывают меня и говорят: два человека под завалами, часть — в больнице. И я понимаю, что это «мои» ребята, с которыми я когда-то работал. Я приезжаю в больницу, смотрю и никого не узнаю: волосы, брови — всё сгорело. Так бы и прошёл мимо, пока один не крикнул: «Михалыч, не узнал, что ли?»

После трагедии шахта «Центральная» проработала ещё более десяти лет. Трудно сказать, оказала ли гибель шахтёров 1993 года такое же влияние на угледобычу Копейска, как взрыв на Чернобыльской АЭС на атомную промышленность, но, может быть, дала толчок к переосмыслению всего промысла. Экономические проблемы угольного бизнеса усугубились развалом Союза, а к ним добавился социальный фактор: если прежние трагедии, где гибло по несколько шахтёров, считались если не привычным делом, то «неотвратимым злом», то взрывы 1993 года шокировали даже бывалых. Дело не только в количестве погибших — сложность и длительность спасательной операции стала душевной травмой для многих.

Теперь шахт не осталось: последние закрыли в конце нулевых. Что с ними? Виктор Чигинцев говорит, что наиболее частый сценарий — затопление водой, которая заполняет их естественным образом, когда прекращается её откачка. Я пытаюсь представить это: деревья высотой с Уральские горы, растущие строго вниз, со множеством веток и листьями на месте «лавы» — так называли части угольных пластов, на которых идёт работа.

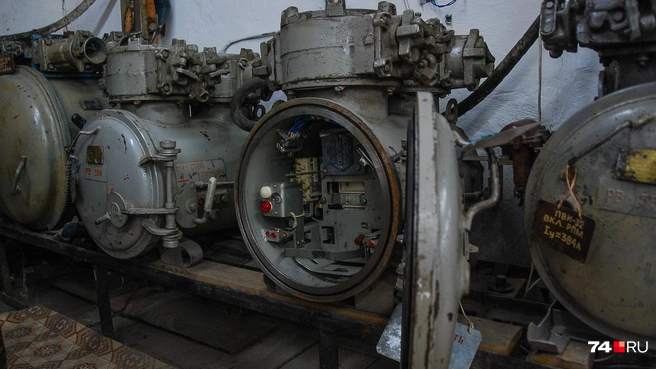

Заглянуть в шахты сейчас можно разве что в учебном комплексе Копейского политехнического колледжа, где меня встречает инструктор Владислав Лыков.

Оказалось, об угледобыче я знаю... ничего. Меня шокирует обилие новых слов: расстрелы, кливаж, лава, квершлаг, маркшейдер, шурф... Владислав Лыков смеётся:

— Так я ещё стараюсь самые сложные слова не использовать.

Самым большим моим заблуждением оказалась идея, будто уголь добывают в самих тоннелях. Я думал, пласты «высверливают», одновременно строя проходы и забирая уголь. Но всё не так. Если говорить максимально просто, вокруг угольного пласта размерами в сотни метров строят тоннели, а затем «сгрызают» его с одного конца специальным комбайном, двигаясь вдоль кромки. Это место и называется лавой.

Мы находимся на нулевой отметке в бетонной трубе, а я пытаюсь представить себе ощущения на глубине с полкилометра. Масса земли не давит на мозги? Бывают приступы паники?

— Редко бывают у новичков, но у самих шахтёров как такового страха нет, — отвечает Владислав Лыков. — Для них это обычная работа. Вот вы приходите в офис, а они спускаются шахту. Физически это очень тяжелая работа, многие всю смену проводят в полуприсяде или на корточках, отчего потом имеют проблемы с суставами. Но ощущения страха нет. Смена, кстати, в последнее время длилась шесть часов, а раньше была по семь часов.

В любом случае обстановка в шахтах своеобразная. Постоянная температура в районе 15–16 градусов в любое время года позволяла обходиться без тёплой одежды и хорошо подходила для интенсивной работы. Но если случалась пауза, например, для проветривания шахты от метана, на сквознячке можно было замёрзнуть. Кроме того, в шахтах всегда есть вода, которую откачивают насосами и которая в случае аварий может прорываться с верхних горизонтов (этажей), затапливая шахты.

Воздух в шахты подаётся с помощью вентиляторов по брезентовым рукавам, но вот что действительно достаёт — пыль. Она постепенно забивает лёгкие, приводя к тяжёлым заболеваниям, например, антракозу.

Но если чего и боятся шахтёры помимо взрыва метана, так это пожара. В шахте главным поражающим фактором является даже не открытое пламя, а продукты горения. Углекислый газ вроде бы безвреден (мы его выдыхаем), но в больших концентрациях он, как и метан, вытесняет кислород, приводя к удушью. Токсичный угарный газ и вовсе грозит быстрой «розовой» смертью (кожа розовеет) — сознание теряешь незаметно.

Вечер того дня я провожу в центре Копейска, где обстановка на удивление приятная. Город не страдает деревенской подозрительностью к чужакам, но и не так нервозен, как Челябинск. Шахтёрское прошлое он снял с себя, как старую робу, о которой здесь говорят в высшей степени уважительно и всё же без видимого сожаления.

Конечно, городу помогает близость к Челябинску, но и сам Копейск не топчется на месте. Помимо исторических фабрик, вроде машиностроительного завода имени Кирова (был эвакуирован с Украины в годы войны) здесь есть и новые предприятия, например, «Полисорб», ставший брендом федерального уровня — здесь делают порошковый адсорбент, аналог активированного угля (от угля нам не уйти). В Копейске расположен крупный производитель полиэтиленовой плёнки «Союз-Полимер» и агрохолдинг «Сигма» (растительные масла «Корона изобилия» и другие).

А рано или поздно Копейск, вероятно, сольют с Челябинском: когда коренные жители южноуральской столицы разбегутся, статус города-миллионника проще всего восстановить присоединением территорий. Я не то что каркаю — предчувствие такое.

Мы поздравляем копейчан с Днём шахтёра: причастные к профессии есть в семье почти каждого коренного жителя. И ещё мы поздравляем Копейск с тем, что ему удалось избавиться от своей угольной зависимости. Была бы ещё вечерняя пробка со стороны Челябинска чуть поменьше, да сделали бы наконец мосты на Копейском шоссе. Но это так — на будущее.

Этим летом мы много ездили по городам Челябинской области: вот отчёты из горнозаводской зоны, Кыштыма и Троицка.

Знаете интересное место, где можно сделать отличный репортаж? Пишите на почту редакции 74@rugion.ru, в нашу группу во «ВКонтакте», а также в любом мессенджер по номеру +7 93 23–0000–74. Телефон службы новостей 7–0000–74.