Публикации о советском времени неизменно делят читателей 74.RU на два лагеря. Одни с упоением предаются ностальгии и дополняют материал своими историями. Другие с неменьшим азартом пытаются тот период раскритиковать. В поисках истины мы придумали проект «Вещи века», который делаем совместно с Объединенным государственным архивом Челябинской области. Архиву в этом году исполняется 100 лет, и каждую неделю мы рассказываем вам истории вещей 1921–2021 годов. Все они раньше жили в домах челябинцев. Тема нового выпуска — быт.

Громоздкий, тяжелый, с деревянной ручкой — так выглядит угольный утюг из предметного фонда архива. Кажется, что пользоваться таким могли разве что до революции. На самом деле в ходу они были достаточно долго. Каслинский машиностроительный завод выпускал такие угольные утюги вплоть до 1960-х годов, а потом их окончательно сменили более привычные нам электроприборы.

— Утюг с горящими углями внутри появился лишь в середине XVIII века. До этого одежду гладили инструментом, очень похожим на большую сковородку, — рассказывает главный археограф Объединенного государственного архива Галина Кибиткина. — Самым близким предшественником современного утюга была жаровня с углями. Еще одна разновидность утюгов — литые чугунные, разогреваемые на открытом огне или в горячей печи. Появились они в XVIII веке и еще производились в нашей стране даже в 60-х годах XX столетия: несмотря на то что уже давно был изобретен электрический утюг. Это происходило потому, что во многих домах еще не были предусмотрены розетки.

У такого утюга был неоспоримый плюс — он дольше оставался горячим.

— Уголь мог быть древесный, мог быть каменный — какой есть, — уточняет Галина Кибиткина. — Помню, бабушка моя в рот воды набирала, брызгала на ткань и гладила. Утюг тяжелый, килограмма три точно. Помаши-ка им!

— В СССР были широко распространены коммунальные и просто неблагоустроенные квартиры, не имеющие газоснабжения, а электроэнергия была слишком дорога, чтобы использовать электроплитки, — объясняет Галина Кибиткина. — Примус был наиболее удобным прибором для приготовления пищи. После 50-х годов примусы стали вытесняться такими приборами, как керогаз, а затем газовые плиты на сжиженном или природном газе и, конечно же, электроплиты. В то время как в быту примус практически полностью вышел из употребления, примусы долгое время были популярны среди туристов в связи с компактностью, эффективностью.

Такие скромные условия большинством воспринимались как норма, а вот комфорт и украшение дома могли счесть мещанством.

— Принято было, что мещанство — это плохо, излишества ни к чему. Такая мораль была, — рассказывает главный археограф. — Даже те, кто жили прилично, ездили на юг отдыхать, дом держали очень скромно. Считалось, что статуэтка — это мещанство, ужасно. Красивая посуда, хрусталь — это ужас!

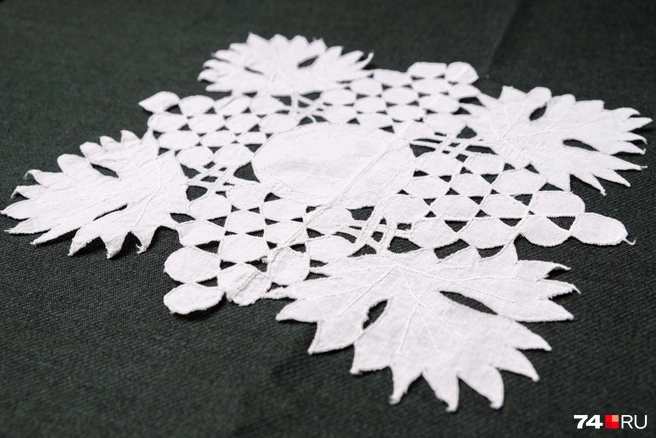

Создать уют старались своими руками — шили скатерти, вышивали салфетки, постельное белье. Получалось и скромно, и красиво.

— Вышивка ришелье называлась по имени знаменитого кардинала, который ввел моду на такие кружева. Она среди прочих видов кружев была очень популярна в России вплоть до 1960–1970-х годов, — рассказывает Галина Кибиткина.

— Тогда это была необходимость, и практически все этим занимались! Кто-то умел, кто-то не очень умел, но хотелось. Купить ничего было невозможно, — рассказывает Галина Кибиткина. — Тогда умение вышивать и вязать передавалось из поколения в поколение.

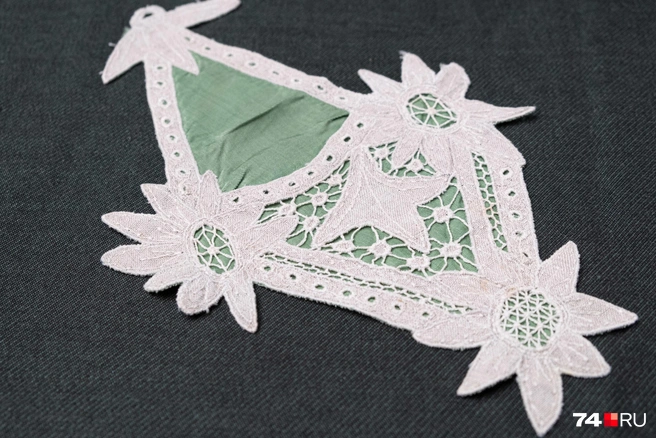

С помощью вышивки и выбивки украшали и кровать.

— Кровать — это было самое основное в квартире семьи. Уж ее старались украсить в первую очередь, — рассказывает главный археограф архива. — Кровати тогда были металлические, с панцирными сетками, а спинки обычно были решеточкой — либо металлические, либо никелированные (эти считались модными). Поскольку кровати были высокие, да и не было покрывал, поэтому старались их украсить, чтобы не видно было пространства под кроватью. Там же могли чемоданы стоять или сундуки. Старались это закрыть подзором, чтобы было красиво.

Подзор — это термин, знакомый сейчас далеко не каждому. А в то время они были в любом доме.

— Подзор стелился на матрас. Сверху стелили обычную простынь, на которой спят, — уточняет Галина Кибиткина. — И шло еще покрывало, накидка на подушки. Кружево для них обычно старались сделать такое же, как у подзора.

— Подушек было много. Спали на обычных наволочках, как правило, а потом, когда заправляли постель, на эти обычные надевали красивые наволочки, — рассказывает Галина Кибиткина. — Они тоже были и вышитые, и с кружевом, и с ришелье — у каждого была своя фантазия.

Кстати, вышивкой занимались не только женщины. Зачастую хозяйки привлекали к такой работе и своих мужей.

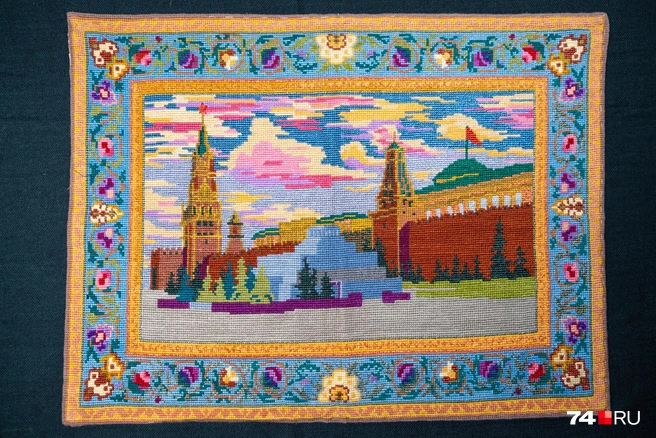

— В 1950-х годах многие женщины с мужчинами вышивали. Например, картину какую-нибудь, — рассказывает Галина Кибиткина. — Делали это для профилактики гуляний на стороне. Раньше чем мужчины занимались? Отработают и идут на берег озера. Там сядут, выпьют, картишки разложат, а то, бывает, на охоту пойдут. И вот жёны, чтобы удержать их дома, вышивали на двоих одну картину. Один с одного края, второй с другого. Это было принято.

— Николай Сергеевич родился в 1926 году в Курганской области — в Щучанском районе, в селе Чумляк. В ноябре 1943 года ушел на фронт. Танкист, старший сержант 21-й танковой бригады, — рассказывает Галина Кибиткина. — Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта». После демобилизации в декабре 1950 года работал на заводе, в свободное время любил вышивать.

— Их вешали за петельку, — рассказывает Галина Кибиткина. — Для мелочей использовали, складывали носовые платки. Висели они около комода или где-то в прихожей.

На то, чтобы создать всё это, у хозяйки уходила масса времени.

Огромного труда требовало не только создание всех этих текстильных украшений, но и содержание их в аккуратном виде. Это сейчас от хозяйки требуется закинуть белье в стирку и сушилку, а раньше всё было не так просто.

— Особенно учитывая то, что был один выходной (только в 1960-х годах два выходных стало), — рассказывает Галина Кибиткина. — То есть в субботу работали, а на воскресенье приходилась стирка. Подготовку начинали в субботу — мылись в бане, снимали с себя всё грязное, меняли постель. И всё замачивалось в тазах — отдельно белое, отдельно цветное. И замачивали не в простой воде. Хорошо, если был щёлок — это зола от прогоревших дров. Он очень хорошо отъедал грязь! В 1960-х годах использовали хозяйственное мыло, его для замачивания строгали стружкой.

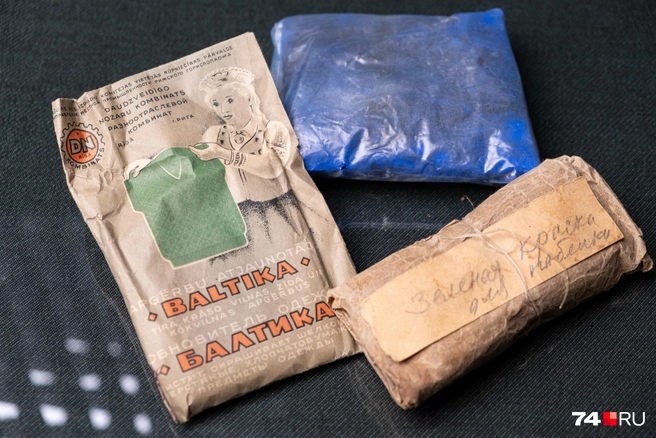

— Потом начиналась стирка, — продолжает Галина Кибиткина. — Мама стирала на раз на руках, на доске стиральной. После этого — выварка. У всех были большие выварки, литров на 30, алюминиевые. Она в эту выварку всё белье белое помещает и кипятит. И после стирки белье тоже кипит не в простой воде — туда добавляется немного моющего средства. После того как всё это сделано, начинается бесконечное полоскание. Белье надо было тщательно-тщательно прополоскать. После того как она его прополоскала, его нужно было подсинить. Синька, как правило, тогда в порошке была, сейчас в таблетках. Синьку помещали в густую марлечку, и мама водила, чтобы вода была голубоватая. Она прополаскивала всё белье в этой воде.

Полосканием стирка не заканчивалась. На следующем этапе белье крахмалили.

— Крахмал, как правило, был картофельный — терли картошку, сушили, и всегда крахмал дома был. Разводили крахмал в холодной воде и помещали в белье, — перечисляет представитель архива. — Можете себе представить, сколько труда? Это целый день! И почти все так делали.

— Предметы сохранились как память о ее матери Казимире Александровне, из дворян Могилёвской губернии, — рассказывает Галина Кибиткина. — В первом браке с 1913 года она была за челябинским уездным воинским начальником полковником Дмитрием Ивановичем Вержейским. Вместе с мужем и сестрой Александрой участвовала в Сибирском Ледяном походе с отступающей армией адмирала Колчака зимой 1919–1920 годов. После смерти второго мужа в 1929-м вышла замуж за Феликса Теодоровича Щигельского, из шляхетской семьи ссыльных поляков. Работал инженером на ЧТЗ. В 1937 году оба были арестованы, муж расстрелян НКВД на Золотой горе, тело сброшено в шахту, а Казимира Александровна 10 лет как жена врага народа провела в лагерях и ссылках.

И еще пару слов стоит сказать о вопросах гигиены.

Так что большинство челябинцев пусть и жили по современным меркам очень скромно, но в то время это не тяготило.

Погрузились в ностальгическое настроение? Тогда не пропустите предыдущие выпуски проекта «Вещи века». Быстрее, выше, сильнее — по такому принципу жили многие советские граждане. Не пропустите выпуск о советском спорте — там есть даже роликовые коньки 1960-х годов. Деревянные кубики, фильмоскопы и елки-малютки раньше можно было найти почти в каждой квартире. А вот коляска-чемодан и специальные столовые приборы для малышей считались редкостью. Смотрите их в выпуске о детстве. Заглянули мы и на советскую кухню. Там есть всё, что визуально знакомо людям старше 30, — авоськи, жестяные банки для грузинского чая, какао, алюминиевые ложки и сифоны.